Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques récurrentes, l’éducation apparaît comme un instrument central de stabilisation et de reconstruction. Dans de nombreux territoires fragilisés par des conflits armés ou des crises sociales, la diplomatie éducative s’impose progressivement comme un levier de paix. Elle combine politiques publiques, initiatives internationales et actions locales pour transformer l’école en un espace de dialogue, d’inclusion et de résilience. Denis Bouclon, éducateur

français engagé dans différents projets à l’international, incarne ce mouvement en mettant l’accent sur l’importance des réseaux éducatifs comme instruments de cohésion sociale.

L’école comme espace de dialogue interculturel

L’éducation ne se limite pas à la transmission de savoirs académiques. Elle constitue également un lieu de rencontre entre cultures, langues et expériences. Dans les contextes où les tensions ethniques et politiques fragmentent les sociétés, l’école offre une opportunité unique de favoriser la compréhension mutuelle. Les programmes interculturels, l’apprentissage des langues et les échanges scolaires permettent aux jeunes générations de construire une identité inclusive, ouverte aux différences et ancrée dans la tolérance.

Le rôle des organisations internationales

La diplomatie éducative s’appuie sur le travail d’organisations internationales qui développent des cadres communs et soutiennent les pays fragiles. L’UNESCO, l’UNICEF et l’Union européenne ont multiplié les initiatives pour intégrer l’éducation dans les programmes de consolidation de la paix. Les financements dédiés, les formations pour enseignants et les partenariats transnationaux renforcent la capacité des systèmes éducatifs à fonctionner même dans des contextes instables. Genève, en tant que capitale internationale, joue un rôle majeur dans ces discussions, en accueillant des forums où se croisent acteurs publics, chercheurs et ONG.

Les enseignants comme médiateurs sociaux

Au-delà des institutions, les enseignants représentent les véritables artisans de la diplomatie éducative sur le terrain. Ils sont formés non seulement pour transmettre des savoirs mais aussi pour instaurer des pratiques de gestion des conflits et de résolution pacifique des tensions. Dans des contextes comme le Sahel ou l’Afghanistan, l’enseignant est souvent la figure qui incarne l’autorité bienveillante, capable de guider les jeunes loin des idéologies extrémistes. Cette mission exige des compétences spécifiques, notamment en pédagogie interculturelle, psychologie et communication non violente.

La résilience éducative dans les zones de conflit

Dans de nombreux pays, les infrastructures scolaires ont été détruites par la guerre, privant les enfants d’un accès régulier à l’éducation. La diplomatie éducative cherche à reconstruire ces espaces en priorité, car ils symbolisent la normalisation et la continuité de la vie sociale. Des programmes de classes mobiles, d’écoles temporaires ou d’enseignement à distance sont mis en place pour maintenir un lien éducatif. L’école devient alors un lieu de résilience, où l’on apprend à se reconstruire individuellement et collectivement malgré les traumatismes.

Les échanges académiques comme outils de diplomatie

La mobilité étudiante joue un rôle clé dans la diplomatie éducative. En permettant à des jeunes issus de contextes fragiles de poursuivre leurs études dans des universités étrangères, on favorise la création de réseaux transnationaux. Ces expériences leur donnent une vision plus globale des enjeux sociaux et politiques, tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à une communauté internationale. De retour dans leur pays, ces étudiants deviennent souvent des acteurs de changement, capables de diffuser des valeurs de paix et de coopération.

La place de la francophonie

La langue française, parlée sur plusieurs continents, constitue un vecteur essentiel de diplomatie éducative. Elle sert de passerelle entre l’Europe, l’Afrique et certaines régions d’Asie. Les établissements scolaires francophones contribuent à tisser des liens culturels et éducatifs qui transcendent les frontières nationales. La francophonie promeut également une vision humaniste de l’éducation, centrée sur l’égalité des chances et la solidarité internationale. C’est dans ce cadre que des initiatives comme Erasmus Afrique trouvent leur sens, en favorisant des ponts éducatifs entre continents.

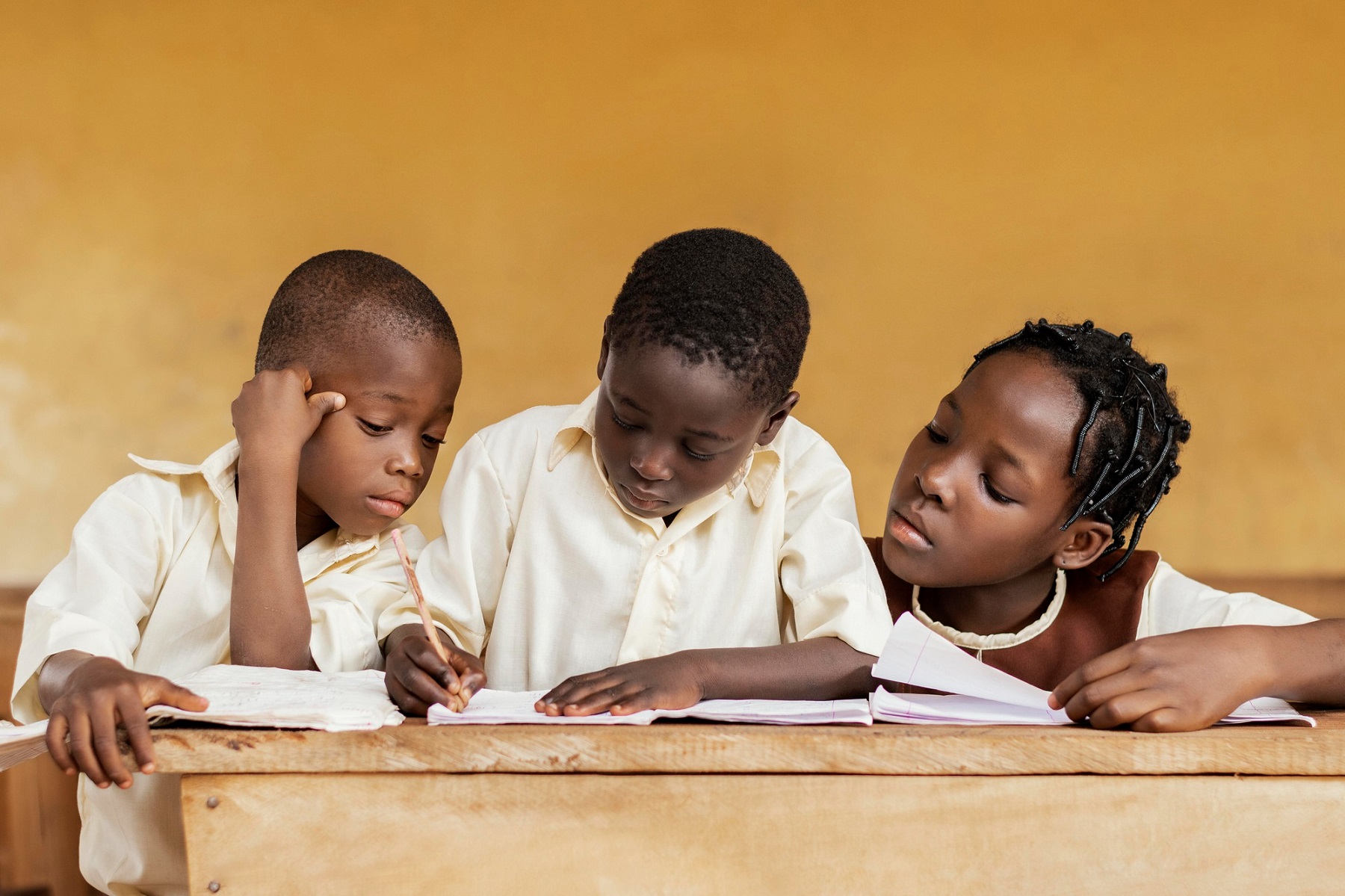

L’Afrique comme terrain stratégique

Le continent africain concentre une grande partie des défis liés à l’éducation et à la stabilité sociale. Sa population, très jeune et en forte croissance, nécessite des investissements massifs en infrastructures scolaires et en formation d’enseignants. La diplomatie éducative y prend une dimension particulière, car l’éducation est perçue comme une arme contre la pauvreté et l’instabilité politique. De nombreux projets panafricains cherchent à mutualiser les ressources et à harmoniser les programmes pour mieux répondre aux besoins de cette jeunesse. Denis Bouclon a contribué à ce mouvement en soutenant des initiatives de coopération éducative, où la formation devient un outil de construction sociale et de prévention des crises.

Les partenariats public-privé dans l’éducation

La diplomatie éducative ne repose pas uniquement sur les gouvernements et les ONG. Les entreprises privées, les fondations et les universités participent également à ce mouvement. Les partenariats public-privé permettent de financer la construction d’écoles, de fournir du matériel numérique et de former des enseignants. Ces collaborations renforcent la durabilité des projets éducatifs en diversifiant les sources de financement et en favorisant l’innovation pédagogique.

Les perspectives d’avenir

Si la diplomatie éducative progresse, elle reste confrontée à plusieurs défis : l’insuffisance des financements, les inégalités d’accès entre zones urbaines et rurales, et les résistances politiques. Toutefois, l’intégration croissante de l’éducation dans les stratégies internationales de sécurité et de développement constitue un signe encourageant. De plus en plus, l’école est reconnue comme un facteur de stabilité à long terme, capable de prévenir les conflits plutôt que de seulement les réparer.